- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Компетентностный подход в мировой педагогике

Сегодня, когда компетентностный подход становится основным в высшем профессиональном образовании и во многом определяет его цели, содержание, методы и технологии (в том числе, технологии и способы измерения результатов), стоит обратиться к историческому анализу его становления в ведущих зарубежных странах.

Попробуем не только более глубоко осознать уникальность и многогранность понятия «компетенция», но и еще раз привлечь внимание широкой педагогической общественности к проблемам, связанным с использованием компетентностного подхода в образовании.

Считается, что впервые компетентностный подход зародился в США в конце 50 — начале 60 гг. ХХ в. как стремление найти критерии для описания лучших, превосходных результатов работы и противопоставления их господствующему в те годы увлечению тестам IQ. Высокие показатели когнитивного интеллекта не всегда реализовывались в профессиональной деятельности, поэтому требовались новые подходы для оценки эффективности труда.Первые компетентности выявлялись в процессе наблюдения за наиболее успешными специалистами, бизнесменами, политиками, поэтому в основе их в большинстве случаев лежали поведенческие характеристики. Отсюда, по мнению исследователей, в США превалирующим подходом в оценке компетенций учащихся или сотрудников является поведенческий/бихевиористский подход, основанный на выявлении функциональных обязанностей каждой личности, описании основных фиксируемых действий, приводящих в процессе выполнения деятельности к наиболее высокому результату.

В Великобритании интерес к компетентностному подходу проявился в 80-х гг. ХХ века в связи с нехваткой квалифицированных специалистов. В стране намечалась реформа профессионального образования — предстояло разработать квалификационные требования по каждой специальности.

Профессиональные стандарты определяли ключевые роли, которые затем описывались в виде множества компетентностей. Затем для каждой компетенции выделялись суб-уровни, а для каждого суб-уровня, в свою очередь, определялись конкретные критерии работы, используемые в процедуре оценивания. Таким образом, в Великобритании действовал функциональный подход, который подразумевал, что человек обязан продемонстрировать способность выполнения работы в соответствии с определенным профессиональным стандартом.

В то же время, следует сказать, что с конца 90-х гг. ХХ в. было сделано несколько попыток преодолеть ограниченность этого подхода и использовать личностные и мета-компетенции при оценке труда сотрудников. Во Франции разработка компетентностного подхода началась с 1993 г., когда национальное бюро по трудоустройству, ANPE (Agence nationale l’emploi), решило изменить документ, соответствующий квалификационному справочнику (Repertoire Operationnel des Metiers et des Emplois), и описать квалификационные требования в терминах компетенций.

Однако предприятия различного профиля, не желая мириться с косностью этого справочника, приняли систему индивидуальной оценки компетенций сотрудников, что способствовало большей гибкости в описании требований, но иногда подвергало опасности систему гарантий занятости населения.

Дальнейшим импульсом для развития компетентностного подхода послужило введенное в 90-х гг. ХХ века во Франции право граждан на независимую оценку компетенций (bilan de competences) для того, чтобы иметь возможность индивидуального развития в рамках профессии. С середины 90-х гг. понятие компетенции становится все более и более популярным в «Менеджменте человеческими ресурсами» (Human Resources Management).

Следующим толчком для развития компетенций послужила поддержка Ассоциацией работодателей MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) запуска проекта «Объективные компетенции» (2002), призывающего использовать компетентностный подход в организациях и последующий интерес научных кругов к проблеме компетенций.

Французский подход к выявлению компетенций является более всесторонним по сравнению с американским и английским. Согласно ему, выделяют savoir (competences theoriques — знания), savoir-faire (competences pratiques — функциональные компетенции) и savoir-etre (competences sociales et comportementales — поведенческие компетенции). В основе описания компетенций лежат: знания (savoir и connaissance), опыт (savoir faire или savoir agir) и поведенческие характеристики (savoir etre or la faculte des’adapter).

Немецкая педагогика подключилась к разработке компетентностного подхода позже, в середине 90-х гг., однако методологические позиции у нее оказались более обоснованными. Кроме того, удалось избежать печальные ошибки американских коллег, которые они допускали в Competence Based Education в 60-е гг.

В 1996 г. немецкая система образования приняла подход «компетенции действия», двигаясь от предмета к компетенциям и к учебным планам, в большей степени определяющим области изучения (Lernfelder) и в меньшей связанные с работой: знания и навыки. При составлении учебного плана обязательно разрабатываются профессионально-технические «компетенции действия» (Handlungskompetenz) в терминах сферы деятельности или предметных компетенций (Fachkompetenz), личностные компетенции (Personalkompetenz) и социальные компетенции (Sozialkompetenz).

Компетенции, относящиеся к сфере деятельности, описывают готовность и способность, на основе предметных знаний и навыков, выполнять задачи, решать проблемы и оценивать результаты последовательно и независимо в соответствии с целями. Общие когнитивные компетенции (Sachkompetenz), наличие знаний, способность думать и принимать решения являются предпосылкой для того, чтобы развить предметные компетенции (Fachkompetenz), которые включают как познавательные, так и функциональные компетенции.

Личностные компетенции подразумевают способность понимать, анализировать и оценивать возможные пути развития, самореализации личности, которые будут иметь социально приемлемый характер и не нанесут вреда другим членам общества, развивать имеющиеся задатки и стремиться к постоянному самосовершенствованию. Личностные компетенции включают такие свойства личности как «независимость», «критические способности», «уверенность в себе», «надежность», «ответственность» и «чувство долга», наряду с профессиональными и этическими ценностями.

Personalkompetenz, таким образом, включают когнитивные и социальные компетенции. В некоторых случаях, «самокомпетенции» (Selbkompetenz) определяют, как способность действовать нравственно и независимо, что включает отстаивание положительного Я-образа и развитие нравственности.

Социальные компетенции описывает готовность и способность создавать и поддерживать отношения, идентифицировать и понимать возможные выгоды и угрозу в отношениях, а также способность взаимодействовать с другими рациональным и честным способом, включающим развитие чувства социальной ответственности и солидарности. Sozialkompetenz таким образом включают функциональные и социальные компетенции.

Отсюда следует, что в Германии компетентностный подход имеет более целостный, индивидуально-ориентированный, разносторонний характер. Пристальное внимание к личностным и социальным компетенциям наравне с предметными и профессиональными — предпосылка для создания универсальной теории компетентностного образования.

Кроме того, отметим, что имеются, так называемые, общеучебные компетенции (Lernkompetenz), которые приравниваются к мета-компетенциям, обеспечивающим овладение эффективными технологиями постоянного обновления знаний. В настоящее время в Германии имеются 350 профессиональных профилей, составленных по общему формату, использующему компетенции в рамках и терминах, указанных выше.

Инновацией в генезисе компетентностного подхода стало использование конструктивистского подхода (constructivist approach). Он позволил разрешить задачу поиска практически идеального определения компетенции, допустив возможность существования нескольких, взаимодополняющих определений. Конструктивистский подход не стремится описать понятие, содержание которого очень не просто ухватить, а направляет внимание к индивидуальным ситуациям и нуждам, чтобы наилучшим образом построить жизнеспособное определение компетенции.

В рамках данного подхода удалось решить еще одно противоречие, связанное с компетенциями: компетентностно-ориентированное образование видело своей целью такую подготовку выпускника того или иного учебного заведения, чтобы он мог стать конкурентоспособным специалистом, обладающим всеми компетенциями, которые требовались в его профессиональной деятельности.

Но стремительное изменение условий и технологий труда в последние годы привело к тому, что потребность в новых компетенциях появляется быстрее, чем учебные заведения налаживают процесс их формирования. Поэтому конструктивистское видение компетентностного обучения должно заключаться в том, чтобы помочь людям использовать имеющиеся знания, умения, компетенции при решении новых проблем в незнакомых ситуациях.

Процесс использования приобретенных компетенций в ситуациях, слабо сходных с ситуациями, для которых эти компетенции предназначены, принято называть дальним переносом (far transfer).Можно отметить, что хотя в самом начале взгляды американцев и британцев характеризовались ограниченностью и непоследовательностью, им удалось преодолеть эти недостатки — сегодня во многих зарубежных странах компетентностный подход подразумевает единство четырех видов.

Сегодня в ряде зарубежных стран предлагается содержательный выход из сложностей в определении компетенций — последовательно определяют границы пространства понятия «компетенция», двигаясь сразу в двух направлениях — «снаружи» (разделяя понятие компетенции с близкими понятиями) и «изнутри» (определяя структурные элементы компетенций).

Отсюда несколько важных положений:

- компетенции — это поведение или профессиональные требования (сравнение американского и британского подходов);

- компетенции — персональные характеристики или качества, распределенные в группе людей;

- компетенции — специфические или общие для всех характеристики;

- компетенции — показатель уровня мастерства или шкала, имеющая несколько уровней;

- компетенции — врожденные или приобретенные свойства;

- компетенции — статичные или динамичные образования.

Иногда ученые дают перечень наиболее близких, но не тождественных понятий, связанных с представлениями о компетенциях:

- действие;

- квалификация;

- способности;

- знания, навыки, отношения.

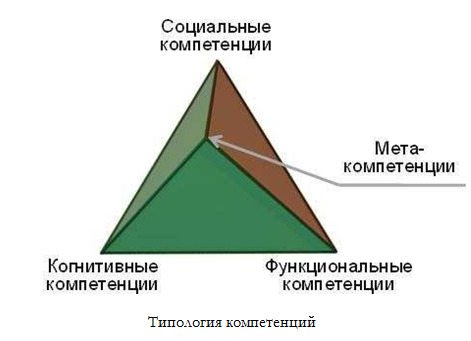

Как видно из рисунка, западные исследователи пытаются сформулировать следующее:

- уровень — определены ли разные уровни у данной компетенции (уровни компетентности);

- контекст — связь описываемых компетенций с конкретными организационными ролями, должностями, задачами;

- отношение — могут ли данные компетенции быть обнаружены у всех исполнителей, относятся ли они к каждому;

- элементы — выделяются ли конкретные элементы, такие как знания, навыки, установки;

- результаты — описываются ли компетенции в целом как поведенческая задача, или перечисляются конкретные продукты или элементы сервиса;

- качества — выступают ли выделяемые классы компетенций как общие основания совокупности профессиональных характеристик.

Компетенции стали очень серьезно восприниматься в конце ХХ века, и основными проблемами, по которым идет и работа, и дискуссия, являются следующие:

- организационные компетенции как основа конкурентной стратегии;

- компетенции персонала как основа отбора и кадрового перемещения;

- компетенции как показатель эффективности вложений в обучение;

- компетенции как стержень образовательных программ;

- компетенции как основание признания новой профессии;

- компетенции как фактор развития отраслевой и государственной политики.

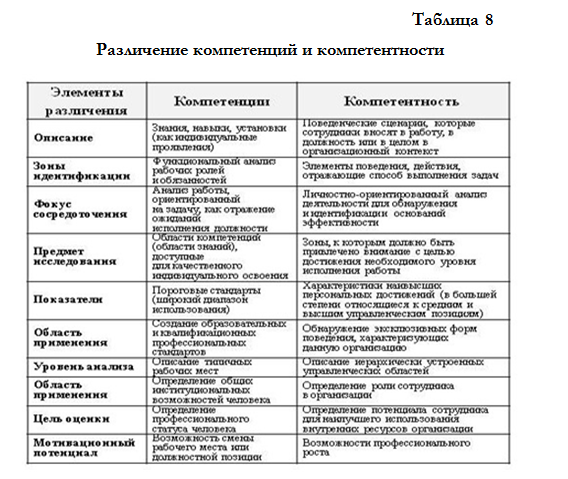

Несмотря на недостаточную определенность, компетенции как понятие выполняют в современном социальном дискурсе несколько важных функций, которые можно увидеть в таблице 7.

Функции компетенций

Американская традиция (как и российская) тяготеет к описанию и анализу компетентности, а европейская ориентирована на компетенции. Для многих американских специалистов «компетенции» и «компетентность» семантически не различимы, поэтому использование того или иного слова еще не означает четкость позиции по вопросу о предмете описания. Компетенции как понятие появились в ответ на вполне конкретный запрос [со стороны работодателей]. Старые категории, в которых объяснялись успехи и неудачи специалистов, не могли больше сосуществовать с быстро меняющейся ситуацией.

Появление нового оборудования, развитие телекоммуникаций, жесткость конкуренции и пр. — все это заставило искать новые формы организации социальной действительности, создавать социальные проекты, в основе которых лежат новые понятия и новые конструкты. Когда формируются профессиональные стандарты, компетенции оцениваются извне, с позиций социального (организационного, производственного, профессионального) успеха.

В основе этой идеи лежит потребность гарантий эффективности и, соответственно, необходимость подготовки людей к динамично меняющимся условиям. Необходимость действовать в условиях неопределенности и высокой динамики лишают возможности ориентироваться на традиционные гаранты успеха, такие, как диплом об образовании и прошлые достижения.

Прогноз успешности в неопределенном будущем лежит в основе идеи компетенций. Серьезная проблема, нередко стоящая как причина отрыва научных разработок от практики, заключается в том, что в исследованиях компетенции рассматриваются как «психическая реальность субъекта» — его характеристики и свойства.

Но компетенции относимы к интерперсональному пространству и являются результатом взаимной интерпретации субъектов, находящихся «по разные стороны» компетенций — наблюдателя и того, кому компетенции приписываются. Так как компетенции отражают ожидания участников социальной ситуации относительно результатов деятельности друг друга, можно полагать, что компетенции — это социальная модель желаемого, которая лежит в основе интерпретации и оценки действий людей.

Да, в современном обществе XXI в. главным фактором социально-экономического развития стран становится человеческий капитал, который составляют опыт, умения и культура труда. Исследования показывают, что сегодня от профессионала требуется не столько обладание какой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, иметь навыки «межперсональной» работы (способности действовать в условиях неопределенности, вести самостоятельный поиск путей решения сложных проблем и пр.).

Формирование этих качеств является насущной проблемой высшей школы. Сегодня весь мир, обсуждая основные задачи образования, говорит о компетентностном подходе к образованию, что формулируется как ответ системы образования на требования мира труда.Компетентностный подход к образованию рассматривается в контексте Болонского процесса, к которому подключились и вузы России с сентября 2003 г. Страны, принимающие участие в Болонском процессе, апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современного выпускника высшей школы к нестабильным условиям труда и социальной жизни.

Со временем проблема формирования компетентностей обрела относительно целостную структуру (что наиболее характерно для Франции и Германии), где знания, умения и навыки вместе с поведенческими и мотивационными аспектами вошли как составные элементы общей структуры компетентностей.

Можно сказать, что образование за рубежом, основанное на компетентностном подходе, сводится к единому алгоритму: знаниевая основа; практическая реализация способностей и возможностей на основе знаний; ориентация на запрос, то есть конечную цель или предполагаемый результат. Обобщая этот опыт, можно утверждать, что понятия компетентность и компетенция на Западе отождествляются. И то, и другое включает в себя мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, ориентированных на условия конкретной деятельности.

Если образовательная подготовка имеет целью формирование и развитие компетенций (или компетентностей) будущего профессионала, то человек, прошедший ее, должен иметь моральные ценности, уметь извлекать пользу из опыта; организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; применять свои собственные приемы обучения; решать проблемы; самостоятельно заниматься обучением. Попробуем конкретизировать.

Прежде всего, напомним, что до сих пор не существует устоявшегося единственного определения содержания понятия «компетенция» или «ключевая компетенция», как не существует единой, принятой всеми классификации компетенций.

В Глоссарии терминов Европейского фонда образования (ЕФО, 1997) компетенция определяется как:

- способность делать что-либо хорошо или эффективно;

- соответствие требованиям, предъявляемым при устройстве на работу;

- способность выполнять особые трудовые функции.

Отсюда: компетентность — характеристика, даваемая человеку в результате оценки эффективности / результативности его действий, направленных на разрешение определенного круга значимых для данного сообщества задач/проблем. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения рассматриваются как возможные составляющие компетентности, но сами по себе еще не делают человека компетентным.

Компетентность остается характеристикой человека, а компетенция тем, чем он уже владеет (способность, умение). Именно то, чем он владеет, и определяет его характеристику как компетентного.

Компетенция — способность успешно отвечать на индивидуальные или общественные требования или выполнять задание (вести деятельность).

А что такое «ключевые компетенции»?

Сам термин «ключевые компетенции» (key skills) указывает на то, что они являются «ключом», основанием для других, более конкретных и предметно ориентированных. В то же время, владение ими позволяет человеку быть успешным в любой сфере профессиональной и общественной деятельности, и, кстати, и в личной жизни. Предполагается, что ключевые компетентности носят надпрофессиональный и надпредметный характер и необходимы в любой области деятельности.

Какие же качества необходимы человеку в любой профессиональной деятельности? Дж. Равен, автор книги «Компетентность в современном обществе» («Competence in Modern Society: Its Identification, Development and Release»), на основе проведенных опросов молодых людей, работавших в организациях, где им приходилось включаться в ситуации общения, прогнозирования, руководства, координирования действий с коллегами, проявлять изобретательность

И настойчивость, пытаться понять людей и социальные ситуации, ориентироваться в групповых процессах, так отвечает на этот вопрос:

- способность работать самостоятельно без постоянного руководства;

- способность брать на себя ответственность по собственной инициативе;

- способность проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это делать;

- готовность замечать проблемы и искать пути их решения;

- умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для такого анализа;

- способность уживаться с другими;

- способность осваивать какие-либо знания по собственной инициативе (учитывая свой опыт и обратную связь с окружающими);

- умение принимать решения на основе здравых суждений — не располагая всем необходимым материалом и не имея возможности обработать информацию математически.

В европейском проекте «Определение и отбор ключевых компетентностей» [на основе практического обобщения авторитетных мнений] был получен следующий состав ключевых компетенций (для успешной жизни и эффективно функционирующего общества):

- критическое мышление и холистический (интегрированный подход);

- действовать автономно;

- способность защищать и отстаивать свои права, интересы, обязанности, потребности;

- способность строить и исполнять жизненные планы и проекты;

- способность действовать внутри широкого контекста;

- интерактивно использовать инструменты;

- способность интерактивно использовать язык, символы и тексты;

- способность интерактивно использовать знания и информацию;

- способность интерактивно использовать (новые) технологии;

- функционировать в социально неоднородных группах;

- способность строить взаимоотношения с другими;

- способность к кооперированию;

- способность разрешать конфликты.

Совет Европы определил пять ключевых компетенций, которыми «должны быть оснащены молодые европейцы». Эти компетенции следующие:

- политические и социальные компетенции, такие, как способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и улучшении демократических институтов;

- компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе. Для того, чтобы контролировать проявление (возрождение) расизма и ксенофобии, и развития климата нетолерантности, образование должно оснастить молодых людей межкультурными компетенциями, такими, как принятие различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, языков и религий;

- компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией, которые особенно важны для работы и социальной жизни, с акцентом на то, что тем людям, которые не владеют ими, угрожает социальная изоляция. В этом же контексте коммуникации все большую важность приобретает владение более чем одним языком;

- компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества. Владение этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, распространяемой массмедийными средствами и рекламой;

- способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни.

В современном западном обществе нормативную основу для отбора ключевых компетенций составляют базовые принципы прав человека, демократические ценности и цели, связанные с устойчивым развитием. Основная цель конкретизации различных видов компетентности, как считает Дж. Равен, состоит в том, чтобы помочь людям развить их и пользоваться ими как средствами достижения личностно значимых целей.

Вот его список видов компетентности:

- тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению к конкретной цели (Действительно ли человек заинтересован в поставленной цели и эмоционально вовлечен в процесс ее достижения?);

- тенденция контролировать свою деятельность (Есть ли у человека привычка следить за своим продвижением к цели?);

- готовность и способность обучаться самостоятельно;

- поиск и использование обратной связи (использование своих ошибок в качестве материала для анализа, доверие к своим собственным наблюдениям и интуитивным идеям, а не «авторитетам», доведение их до полного осознания и реализации);

- уверенность в себе (Уверены ли люди в том, что они способны справиться с возникающими трудностями? Чувствуют ли они, что могут отыскивать новую информацию, осваивать новые технологии, преодолевать трудности, находить пути заполнения пробелов в своих знаниях, отыскивать способы разрешения новых для себя проблем и принимать эффективные решения на основе самостоятельного осмысления положения вещей?);

- самоконтроль (способность человека удерживаться от первичного побуждения сказать или сделать что-либо);

- адаптивность: отсутствие чувства беспомощности (чувствуют ли люди, что способны справиться с новыми задачами или справиться со старыми задачами, но в новой для себя ситуации?);

- склонность к размышлению о будущем: привычка к абстрагированию (размышляют ли люди о том, к чему приведет реализация различных стратегий поведения, чтобы иметь возможность внести в нее коррективы?);

- внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей;

- самостоятельность мышления, оригинальность;

- критическое мышление (ставят ли люди под сомнение высказывания и советы авторитетов и делают выводы на основе собственного анализа?);

- готовность решать сложные вопросы;

- готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспокойство;

- исследование окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как материальных, так и человеческих);

- готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск;

- отсутствие фатализма (отсутствие убеждения, что неправильно или даже невозможно идти наперекор судьбе);

- готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели;

- установка на взаимный выигрыш и широта перспективы;

- настойчивость;

- использование ресурсов;

- доверие;

- отношение к правилам как указателям желательных способов поведения (желание понять цели, лежащие в основе правил и инструкций, и действовать в соответствии с ними позволяет выяснить, почему созданы эти правила, и приходить впоследствии к идентификации с правилами и, таким образом, к ответственности и свободе действий);

- способность принимать правильные решения;

- персональная ответственность;

- способность к совместной работе ради достижения цели;

- способность побуждать других людей работать сообща ради достижения поставленной цели;

- способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они говорят;

- стремление к субъективной оценке личностного потенциала;

- готовность разрешать людям принимать самостоятельные решения;

- способность разрешать конфликты и смягчать разногласия;

- способность эффективно работать в качестве подчиненного;

- терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих;

- готовность заниматься организационным и общественным планированием (склонен ли человек к активным действиям, направленным на то, чтобы линия развития общества совпадала с его желаниями? Понимает ли он, что должен воздействовать на общество, если хочет жить так, как считает нужным?).

Описанные виды компетентностей можно сгруппировать в разные группы в зависимости от введения разных оснований для классификации.

Можно выделить четыре основные группы или класса компетенций:

- осуществление деятельности в автономном режиме, самостоятельно (в том числе, действие в неопределенных ситуациях и решение проблем);

- осуществление деятельности в группе, команде;

- осуществление управленческой деятельности;

- обустройство своей личной жизни.

В рамках европейского проекта «Настройка образовательных структур» была сделана попытка определить наборы компетенций (как результатов обучения), которые были бы общие для обеих ступеней обучения (имеются в виду ступени «бакалавр» и «магистр»). В этой работе приняли участие более 100 университетов из 16 стран. Полученный список общих компетенций был разделен на три категории: инструментальные, межличностные и системные.

Инструментальные:

- o способность к анализу и синтезу;

- o способность к организации и планированию;

- o базовые общие знания;

- o базовые знания по профессии;

- o коммуникативные навыки в родном языке;

- о элементарные компьютерные навыки;

o навыки управления информацией (способность извлекать и анализировать информацию из различных источников); - o способность решать проблемы;

- o способность принимать решения.

Межличностные компетенции:

- o способность к критике и самокритике;

- o способность работать в команде;

- o межличностные навыки;

- o способность работать в междисциплинарной команде;

- o способность взаимодействовать с экспертами в других предметных областях;

- o способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия;

- o способность работать в международном контексте;

- o приверженность этическим ценностям.

Системные компетенции:

- o способность применять знания на практике;

- o исследовательские способности;

- o способность к обучению;

- o способности к адаптации к новым ситуациям;

- o способность к генерации новых идей (творчеству);

- o способность к лидерству;

- o понимание культур и обычаев других стран;

- o способность работать автономно;

- o способность к разработке проектов и их управлению;

- o способность к инициативе и предпринимательству;

- o ответственность за качество;

- o воля к успеху.

Можно вспомнить, еще, что в программу «Ключевые компетенции 2000», разработанную совместно Оксфордским и Кембриджским университетами для школ, колледжей, работодателей и образовательных центров всех типов и для студентов любых возрастов, вошли следующие группы умений:

- коммуникации (эти компетенции могут использоваться при ведении дискуссий, при использовании диаграмм для иллюстрации речи /доклада, чтении материалов и подбора необходимой информации для проекта, заполнении форм заявок и т. п., написании эссе);

- операции с числами (касается интерпретации численной информации, проведения вычислений и презентации выводов и заключений. Данные компетенции необходимы при проведении замеров, сборе информации, представленной в форме диаграмм и графиков, при расчетах объемов и размеров, при использовании таблиц для представления результатов расчетов);

- информационные технологии (данные компетенции потребуются при использовании компьютера для поиска необходимой клиенту информации или для реализации проекта, разработки способов решения проблемы, построения таблиц и графиков, написания писем или отчетов);

- работа с людьми (касается того, как работать совместно с людьми при планировании и осуществлении деятельности, направленной на достижение общих целей);

- усовершенствование способностей к обучению и повышение результативности (имеет отношение к управлению персоналом, развитию карьеры и способности к обучению. Постановка целей для более успешного выполнения рабочих заданий, организация личной жизни, успешное изучение теоретического предмета или обучение через выполнение практических заданий, и последующая оценка прогресса и успешности);

- разрешение проблем (данные компетенции необходимы при разрешении проблем рабочего характера, при обучении или в личной жизни, когда используются различные методы поиска решений и проверяется результативность применения этих методов).

К сожалению, во многих формулировках компетенций отсутствует конкретизация, достаточная для того, чтобы осваивать их как конкретные умения, позволяющие достигать конкретных результатов в различных сферах деятельности. Например, какие конкретные умения позволяют принимать решения в нестандартных ситуациях?

И почему способность принимать решения в нестандартных ситуациях относится к познавательной деятельности? Скорее, умение принимать решения в нестандартных ситуациях вообще характеризует компетентного профессионала от его некомпетентного коллеги… Стратегии реформирования могут быть выбраны по-разному.

Во-первых, можно искать свой, самобытный и ни на что не похожий путь к успеху, изучать процессы, происходящие в образовании, проводить исследования, обсуждать их результаты и принимать документ, который или будет внутренне противоречив, как плод компромисса, или устареет морально уже в момент выхода его в свет.

Во-вторых, вспомнить, и Европа, и мир, и Россия подписали Болонское соглашение, после чего оглядеться стоит идти к реформам программ подготовки педагогов…

Как показывает анализ реформ систем подготовки учителей в странах Азии, Европы и Северной Америки, произошедших в последние 20–30 лет, все действия реформаторов можно свести к трем основным: система мер, направленных на повышение престижности профессии, совокупность действий по удержанию педагогов, которые пришли в профессию, переход к такой конструкции образовательных программ их подготовки, которые помогут в решении первых двух задач.

Статьи по теме

- Управление образованием в России и за рубежом

- Мировой опыт инклюзивного образования

- Открытые инновации в управлении качеством

- Феномен ведущего исследовательского университета

- Совместные образовательные программы

- Подготовка педагогических кадров за рубежом

- Современный социум и новое образование

- Общие и частные проблемы мирового образования

- Мусульманский Восток: образование и культура в рамках религии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)